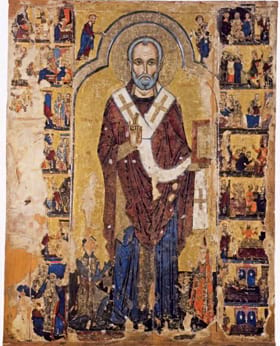

Искусство позднего периода жизни Византии обычно называют "Палеологовским",

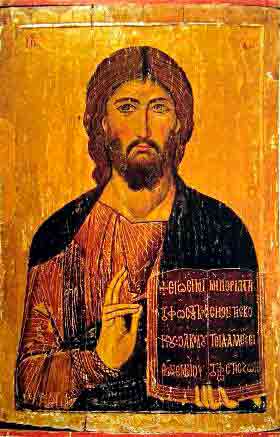

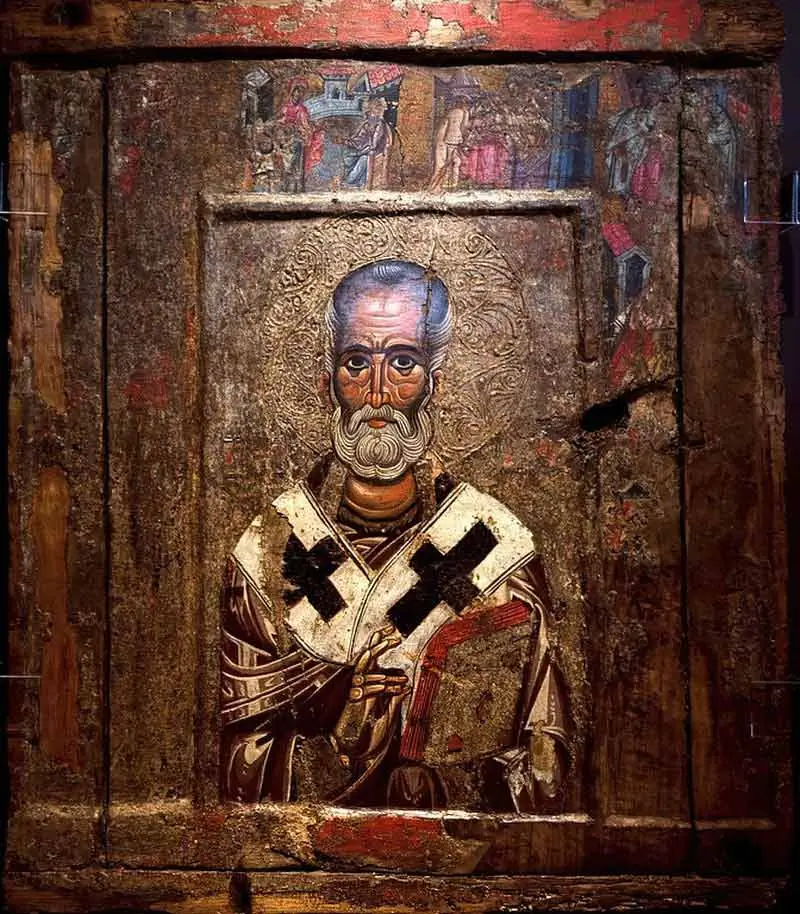

по имени последней правящей династии – Палеологов. На протяжении 150 лет оно не было, разумеется, однородным, и эволюция его четко прослеживается по этапам. Идеи и вкусы каждого из них нашли адекватное отражение в иконах. Их сохранилось очень много, гораздо больше, чем от всех предыдущих эпох.В истории Византии это время утраты былого могущества. Некогда огромная империя потеряла тогда многие свои территории и превратилась в небольшое и небогатое государство. Международный престиж в значительной мере пал. Угроза турецкого нападения стала реальностью. Тем более впечатляет, что в условиях, для государства столь неблагоприятных, византийское искусство переживает высокий расцвет. Подъем творческой активности очевиден на всех этапах византийской художественной жизни XIV в. Для искусства характерны разнообразие направлений, символическая изобретательность иконографии, обилие новых сюжетов и композиций, многоаспектность их толкований, множественность стилистических вариантов, чрезвычайно тесная связь искусства с богословской мыслью и, наконец, высочайшее художественное мастерство. Хочется особо подчеркнуть, что в искусстве этого последнего этапа тысячелетней византийской жизни не было ни малейшего оттенка увядания, никаких признаков старости. Напротив, созидательность, энергия поисков, воспроизведение и обновление многого из лучшего, что было раньше, обретение нового образа и нового стиля и, главное, повышенный интерес к искусству как к важнейшему делу жизни, способному воплотить самые большие ее ценности. В этот последний период своего существования византийское искусство в последний раз и очень активно следует самым важным своим установкам, определявшим главные его направления на протяжении всей его истории: поклонение античному идеалу, осуществившееся в очередном и притом особенно блистательном византийском классицизме Палеологовского Ренессанса первой трети XIV в., и поиск глубины религиозного образа, нашедший выражение в очередном византийском спиритуализме исихастски ориентированного художественного творчества второй половины XIV в. Два полюса византийской жизни – культура и религия, город и монастырь, существовавшие в Византии всегда рядом и временами взаимопересекавшиеся, получили в искусстве XIV в. законченное воплощение.

Палеологовский Ренессанс

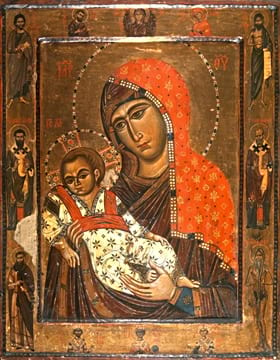

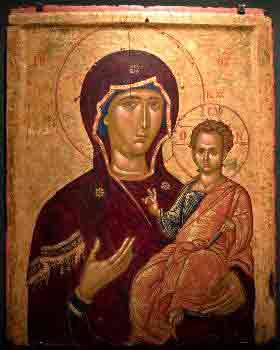

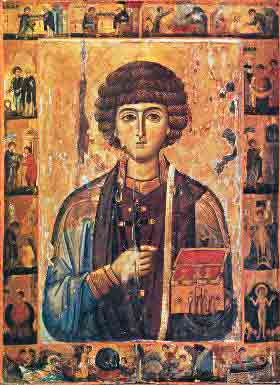

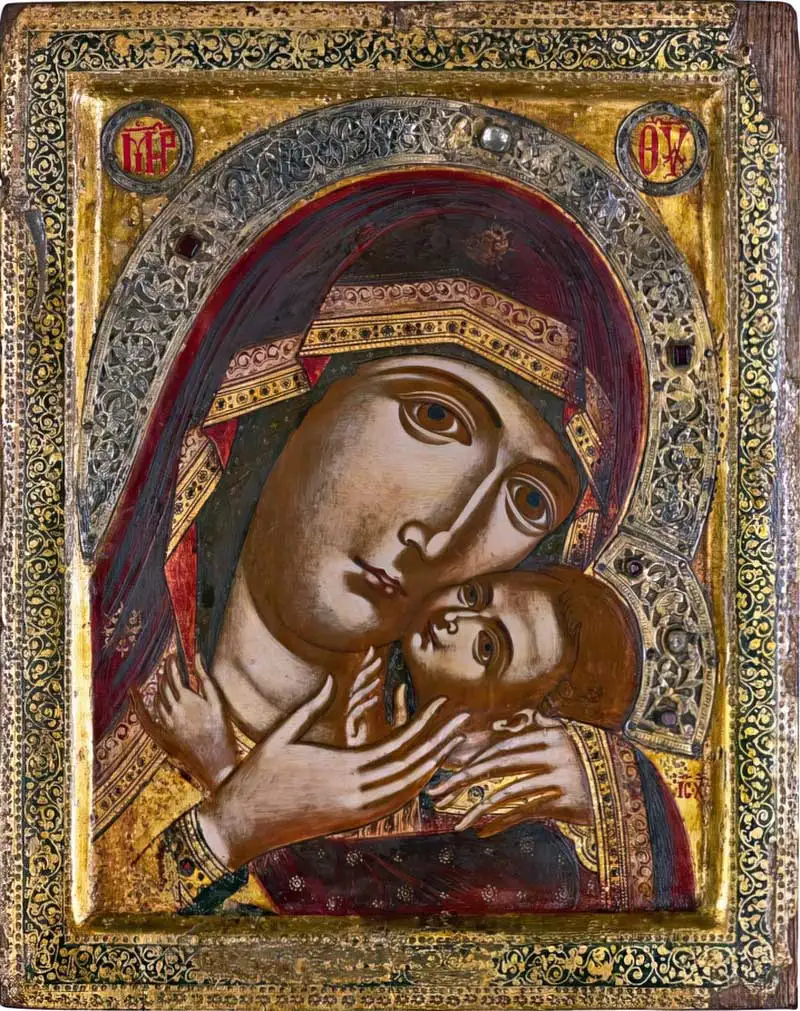

Византийское искусство раннего XIV в.,

тонкое и изысканное, было ветвью камерной придворной культуры, возникшей при дворе Андроника II Палеолога. Одна из характерных его черт – влюбленность в античное прошлое, изучение всевозможных произведений античной классики, литературных и художественных, и подражание им. Все это сопровождалось прекрасной образованностью, совершенным вкусом и высоким профессиональным мастерством всех творцов этой культуры, в том числе и художников.Тематика этого искусства, разумеется, была церковной, влечение к античности проявлялось только в стиле и формах, для которых классическая модель стала почти обязательным образцом. В ансамблях мозаик и фресок появились неизвестные раньше сценичность, сюжетные подробности, литературность; иконографические программы расширились, в них стало много достаточно сложных аллегорий и символов, всевозможных аллюзий на Ветхий Завет, перекличек с текстами литургических гимнов, что требовало и от создателей, и от созерцающих богословской подготовленности и интеллектуальной эрудиции. В иконах эпохи Палеологовского Ренессанса этот ученый аспект культуры отразился меньше; ее особенности проявились

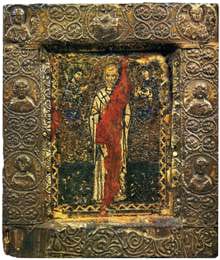

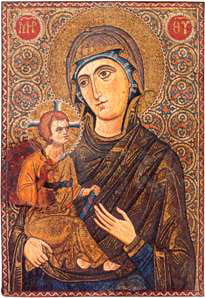

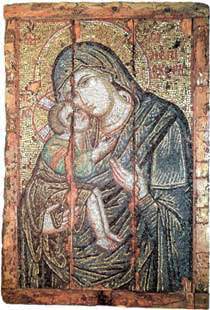

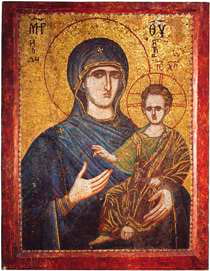

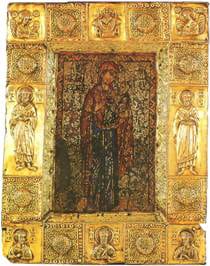

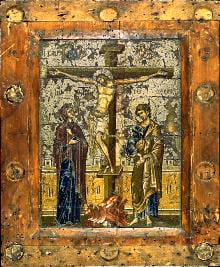

в них больше всею в характере образов и в художественном стиле. В столичной придворной мастерской выполнялись в эти десятилетия маленькие переносные мозаические иконки, либо предназначенные для небольших церковных капелл, либо бывшие заказами высокородных персон, членов императорской фамилии и ближайшего аристократического окружения и изготовлявшиеся для частного владения. К числу таких небольших икон относятся: "Диптих со сценами Двенадцати Праздников" из Музея собора (Музео дель Опера дель Дуомо) во Флоренции, "Четыре святителя" и "Св. Федор Стратилат" – обе из Эрмитажа в С.-Петербурге.

Во всех них – крохотная смальта, деликатные сочетания цвета, нежность его оттенков, сияющие кубики золота в фонах, контурах и световых линиях, нарядная орнаментальная украшенность рам, нимбов и одежд. Поверхность выглядит переливающейся, драгоценной. Во всем много одухотворенной светоносности, имеющей характер возвышенный и праздничный, что соответствует представлениям о святости, увенчанной Божественной славой.